Volume 1

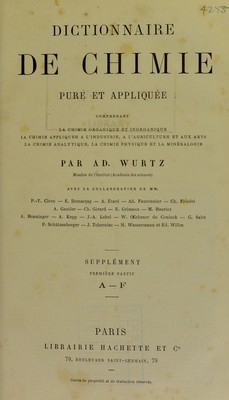

Dictionnaire de chimie pure et appliquée : comprenant la chimie organique et inorganique, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique et la minérologie supplément / par Ad. Wurtz ; avec la collabortion de P.-T. Cleve [and others].

- Wurtz, Ad. (Adolphe), 1817-1884.

- Date:

- [1880?-1886?]

Licence: Public Domain Mark

Credit: Dictionnaire de chimie pure et appliquée : comprenant la chimie organique et inorganique, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique et la minérologie supplément / par Ad. Wurtz ; avec la collabortion de P.-T. Cleve [and others]. Source: Wellcome Collection.

12/866 (page 2)

![Les acides chlorhydrique et bromhydrique saturés sont sans action, même à 100°. Quand on fait réagir le brome en solution sulfocarbo- nique sur l’acénaphtène, il se forme un dérive bisubstitué fixant du brome par addition : C‘«H*Br», Br*. Ce corps se dépose de scs solutions en beaux cristaux blancs. Si une molécule de brome réagit en solution éthérée, il se forme de l’acénaphtène monobromé C10H5Br = (CH2)2, cristallisabledans l’alcool en belles tables fusibles entre 52 et 53°. Ce corps donne par oxydation l’acide bromo- naphtalique C10lI8Br = (C O8 H)* cristallisant dans la benzine en prismes incolores, fusibles à 210°. L’iode ne donne pas de dérivés bien définis. Les corps oxydants transforment l’acénapbtène en acide naphtalique Ci°H8=(C02II)2. En faisant passer lentement un courant d'acé- naphtène en vapeur sur de l’oxyde de plomb chauffé au rouge sombre, ce carbure se trans- forme en acénaphtylène, C12H8, par perte d’hy- drogène. Constitution. — L’acénapbtène se forme syn- thétiquement par la substitution de C2H* à deux atomes d’hydrogène de la naphtaline; sa formule est donc C10H6 CH2 s CH2 que l’on peut mettre en parallèle avec celle de son isomere le diphényle. Cette formule est appuyée par le fait de la transformation de l’acénaphtène en acide naphta- liqtte PIOTTG ^ ^1 L H N. ,C03H. [Berthelot, Bull, de la Soc. chim., t. VII, p. 278; t. VIII, p- 245; —A. Bahr et VnnDorp, Ann. der Chem. u. Pharm,, t. GLXXJI, p. 203; Bull, de la Soc. chim., t. XIX, p. 411; t. XX, p. 465; t. XXII, p. 561 ; — C. Graebe, Bull, de la Soc. chim., t. XVII, p. 231 ; — Berthelot et Bardy, ibid., t. XVIII, p. 11; — Blumenthal, ibid., t. XXin, p. 327], A. Étard. ACENAPHTYLENE, C12H8. — Ce carbure a été découvert par A. Behr et Van Dorp en fai- sant passer des vapeurs d’acénaphtène sur de l’oxyde de plomb chauffé au rouge sombre [Bull, de la Soc. chim-, t. XXII, p. 561]. Depuis il a été étudié par Blumenthal [même recueil, t. XXIII, p. 327]. Préparation.— Après avoir mis 4 ou 5 grammes d’acénaphtène dans le fond d’un tube à analyse, on achève de le remplir avec de la litharge. La colonne d’oxyde étant chauffée au rouge sombre sur une grille à gaz, on chauffe lentement l’acé- naphtène, dont les vapeurs viennent se condenser dans un récipient après avoir traversé toute la longueur du tube. Le produit brut de cette opération se présente en croûtes cristallines jaunes qu’il est facile de purifier par cristalli- sation dans l’alcool. Les rendements sont do 9U%- „ . Propriétés physiques. — L’acenaphtylène cris- tallise dans l’alcool en tables jaunâtres fusibles à 92-93°. 11 distille entre 265 et 275° en se décomposant partiellement; déjà à la tempé- rature ordinaire il tend à se volatiliser. L’éther et la benzine le dissolvent facilement, ce qui le distingue de l’acénaphtène- Propriétés chimiques. — L’hydrogène naissant produit par l’aiualgame de sodium se fixe sur l’acénapütylène et le transforme en acénaphtène. Il est indispensable d’opérer à chaud en agitant et de prolonger la durée de l’expérience. Le brome employé en quantité théorique donne avec l’acénaphtylène un produit d’addition C12 II8 Br2 = C‘°H6=(C*H2Br«) cristallisable dans l’alcool et la benzine en aiguilles incolores, fusibles entre 121 et 123°. L’oxydation transforme ce bromure en acide naphtalique. Traité par la potasse alcoolique, il fournitde l’acénaphtylène bromé C10II6=(C21J Br) qu’il n’est pas possible de purifier par distilla- tion, mais qui forme avec l’acide picrique une belle combinaison cristallisée. En prolongeant l’action de la potasse alcoo- lique sur le bibromure d’acénaphtylène ou sur l’acénaphtylène bromé, on régénère de l’acé- naphtène, et il ne se forme pas de carbure répondant à la formule C12 II6. L’acénaphtylène bromé est attaqué par le brome avec dégagement d’acide bromhydrique, et le dérivé ainsi obtenu paraît donner de l’acide bromonaphtalique par oxydation. L’acide azotique oxyde l’acénaphtylène ; le dérivé d’oxydation est, comme pour l’acénaphtène, l’acide naphtalique. L’acide picrique se combine avec l’acénaphty- lène en produisant des aiguilles soyeuses, jaunes, fusibles à201-202° et correspondant à la formule Cl2H8 [C6H2 (AzO2)3. OH], Constitution. — Dérivant de l’acénaphtène ou éthylène-naphtaline par perte de H2, et se transformant par oxydation en acide naphtalique, l’acénaphtylène doit être considéré comme de l’acétylène-naphtaline et représenté par la for- mule A. Étard. . ACÉTAL, CeHu02 = CH3-C1I(OC2HS)3. — État naturel et modes de formation. — L’acétal a été trouvé dans le vieux vin (Doebereiner) et dans l’alcool brut [Geuther et Alsberg, Ann. der Chem. u. Pliarm., t. LXXVI, p. 62]. Les portions les plus volatiles de l’alcool brut contiennent, au bout de quelque temps, une quantité assez notable d’acétal, formé aux dé- pens de l’alcool et de l’aldéhyde contenus dans ces liquides [Kraemer et Pinner, Deutsch. chem. Gesellsch., t. II, p. 403; t. IV, p. 787 ; Bull, de la Soc. chim., 1871, t. XVI, p. 274 ; — Kékulé, Deutsch. chem. Gesellsch., t. IV, p. 718]. L’acétal se forme par l’action de l’éthylate de potassium en solution alcoolique sur le bromure d’éthylidène [Tawildarow, Deutsch. chem. Ge- sellsch., t. VI, p. 1459] ; Lorsqu’on fait réagir un excès d'alcool à une température élevée sur le bromure d’éthylène [Carius, Ann. der Chem. u. Pharm-, t. LXXXI, P- 172] ; Lorsqu’on chauffe l’iodéthyline aveedel’éthylate de sodium en solution alcoolique [Baumstark, Deutsch. chem. Gesellsch., t. VII, p. 1172]. Suivant Froehde, il se produirait de l’acétal dans l’oxydation des matières albuminoïdes par le peroxyde de manganèse [Joui'ii- ftiv pvakt• Chem., t. LXXVII, p. 301]. , Réactions. — L’acétal dissout facilement I urè^ thane ; si on ajoute de l’acide chlorhydrique, il; se produit, au bout de quelque temps, de rethy-( lidène-uréthane [Bischoff, Deutsch. chem. Ce-, sellsch. t. VII, p. 028 ; Bull, de la Soc. chim., ■ 1874, t. XXII, p. 282]. L’ammoniaque, l’aniline, la toluidine, sont très solubles dans l’acétal. Si l’on chauffe ces solutions en tubes scellés, il se produit des corps](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b28121193_0001_0012.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)