Volume 1

Traite d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales / par L. Testut, O. Jacob.

- Date:

- 1905-1906

Licence: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Credit: Traite d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales / par L. Testut, O. Jacob. Source: Wellcome Collection.

Provider: This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh.

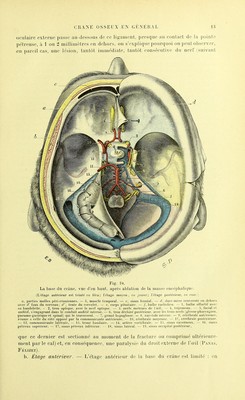

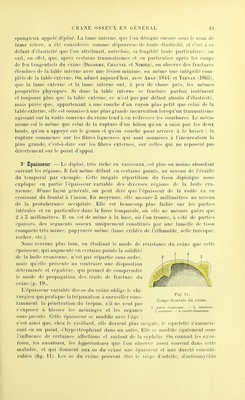

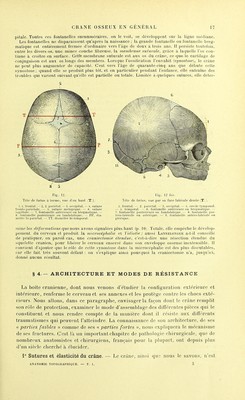

34/816 (page 16)

![(Lannelongue, Jaymes). Le voisinage du cerveau explique la gravité que peuvent présenter, à un moment donné, ces affections. 3° Moyens de nutrition. — Les artères des os du crâne proviennent du périoste d'une part, c'est-à-dire des artères du cuir chevelu, de la dure-mère d'autre part, c'est-à-dire de la méningée moyenne. — Les veines situées dans l'épaisseur de la boite osseuse sont désignées, on le sait, sous le nom de veines diploïques. Elles s'anastomosent largement avec les veines extra-craniennes et vont se jeter dans le sinus longitudinal, dans le sinus de Breschet, et dans le sinus latéral. Primitive- ment indépendantes pour chaque os, chez l'enfant et même chez l'adulte, les veines- diploïques communiquent toutes entre elles chez le vieillard. Par ces veines, des suppurations à point de départ souvent auriculaire, peuvent se propager au sque- lette de toute une moitié du crâne (Laurens). — Les ly^nphatiques de la boîte crâ- nienne sont inconnus. La circulation est moins active, dans les os du crâne, que dans les autres os; aussi la réparation des pertes de substance est-elle beaucoup plus lente et manque- t-elle même d'ordinaire, lorsque la brèche osseuse est large (trépanation) ; en pareil cas, l'orifice est habituellement comblé par du tissu fibreux. D après Malgaigne, les fractures du crâne ne se consolideraient pas par un cal osseux; or les faits contre- disent cette opinion : ces fractures guérissent le plus souvent avec un cal osseux, peu exubérant il est vrai, mais cela s'explique par le faible écartement qui existe^ entre les fragments, et cela d'ailleurs est heureux, car un cal saillant comprimerait l't iri'iterait le cerveau sous-jacent et pourrait provoquer des accidents graves. Développement, fontanelles. — Le crâne est piiniilivement membraneux. Puis, sa moitié infé- rieure se transforme en carlilage. tandis que sa moitié supérieure reste à l'état de simple mem- Ijrane : la première deviendra la base: la deuxième, la voûte. C'est au sein du tissu cartilagineux pour la base, au sein du tissu fibreux pour la voiite, que se produit l'ossification. L'Oisilication de la voûte, se fait, pour chacun des os qui la constitue, du centre à la périphérie. Or, comme elle n'est pas terminée à la naissance, il en résulte que,, chez le nouveau-né. le tissu osseux fait encore défaut à la périphérie des divers os, c'est-à-dire là où ils convergent les uns vers les autres. Ces espaces membraneux non ossifiés sont le.s fonlanelles ; ils rendent possible, grâce au léger chevauchement que subissent les os de la voûte, la traversée de la filière pelvienne par la tète fœtale au moment de l'accouchement. Les fontanelles, pouvant être perceptibles au doigt par le toucher vaginal, constituent un excellent repère pour diagnostiquer la position de la tète du fœtus dans l'excavation. Elles se divisent, d'après leur situation, en deux groupes : les fontanelles, médianes et les fontanelles latérales. Les fontanelles médianes {i'ig. 12), au nombre de deux, se distinguent en antérieure et postérieure. C'est à leur niveau que se développent les kystes dermoïdes. appelés par LANNELONcru Icystes fon- Innellaires : ils résultent d'un enclavement de l'ectoderme au moment où se soudent les bords de hi gouttière dorsale, qui, on le sait, forme en avant le cerveau. — La fontanelle antérieure ou fontanelle bref/nialique eut la plus grande ; elle répond à l'union des frontaux et des pariétaux, a une forme losangique, et mesure 4 à 5 centimètres de long et 2 centimètres et demi à 4 centi- mètres de large. — La fontanelle postérieure ou fontanelle lambdatique est située au point à& convergence de l'occipital et des deux pariétaux : elle est petite et de forme triangulaire. Les fonlanelles latérales (fig, 12 bis), moins importantes que les précédentes, sont au nombre (le quatre, deux de chaque côté. De ces deux fontanelles, l'une est antérieure : elle répond au ptérion, c'est-à-dire au point de concours du fi-ontal, du pariétal, du temporal et de la gi-ande aile du sphénoïde, c'est la fontanelle ptéric/ue de Pozzi. L'autre, postérieure, est située au niveau de l'astérion, entre le pariétal, l'occipital et la portion mastoïdienne du temporal, c'est la fonta- nelle astérique. Outre les fontanelles que nous venons de décrire, fontanelles normales, on rencontre encore (]ueb|uefois sur le crâne du nouveau-né. d'autres espaces membraneux non encore oblitérés, constituant des fonlanelles anormales ou surnuméraires. Telles sont: 1» la fontanelle sayitlale ou fontanelle de Geiidy, qui se trouve située entre les deux pariétaux, au niveau de l'obélion (p. 4) ; 2° la fontanelle naso-frontale ou t/labellaire qui, comme son nom l'indiijue, occupe l'es- pace compris entre les os propres du nez elle frontal ; 3° In, fontanelle métopique, située un i)eu au-dessus de la précédente, dans le quart inférieur de la suture médio-frontale ou métopique : 4 la fontanelle cérébelleuse de Hamy, qui occupe la partie moyenne de la base de fécaille occi-](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21983896_0001_0034.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)