Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel.

- Ernst Hallier

- Date:

- 1867

Licence: Public Domain Mark

Credit: Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel. Source: Wellcome Collection.

Provider: This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School.

72/132 (page 60)

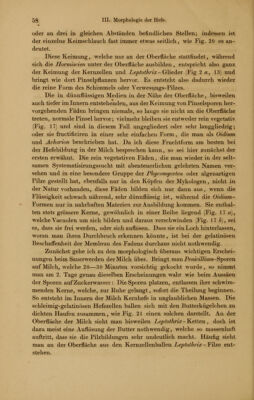

![Die Verzweigung dieses Oidium lactis Fres. ist genau die des Peni- cillium, nur kommt es selten zur starken Verzweigung, äusserst selten zu einer unvollkommenen Pinselbildung. Die abgetrennten, 4kantigen Glie- der bilden neue Glieder, welche sich ebenfalls bald trennen, wodurch eine unvollkommene Hefe entsteht, die Pasteur zuerst beobachtete und die ich Gliederhefe genannt habe. Ihr Vorkommen ist eben so streng wie das der Milchsäurehefe an die Milchsäure gebunden'), jedoch kommen in anderen flüssigen und beinahe soliden Materien analoge Formen vor, ohne dass sich immer grössere Mengen von Milchsäure nachweisen Hessen. Sind diese aber vorhanden, so bildet sich stets die unvollkommene Hefe in Form abgerundet 4kantiger Zellen aus; nur bei schwacher Säurebil- dung sind die Zellen [Conidien] rund oder eiförmig. In Figur 4 habe ich einen solchen O^W^^^m-Faden mit seinen Zweigen abgebildet, wie sie bei schwacher Milchsäurebildung in einer aus gekochten Hunde-Äece* und Zuckerwasser zusammengesetzten Flüssigkeit aus Penidllium gezogen wurden. Figur 23 zeigt einen solchen Faden des Oidium lactis, aus Pe- nidllium auf Milch gezogen und daneben einzelne abgeschnürte Glieder. Sowohl die Milchsäurehefezellen als auch die abgeschnürten Glieder und Tochterglieder des Oidium lactis keimen, sobald man sie in einer stickstoffarmen Substanz, z. B. Zuckerwasser oder Glycerin der Luft aus- setzt. Fig. 24 zeigt die Keimung der erstgenannten, Fig. 25 die der Glieder im Glycerin. Der Keimschlauch tritt stets seitlich, an einem Ende oder an beiden hervor. Die Keimlinge haben die Gestalt, Verzwei- gungsweise und Durchsichtigkeit der Pinselpflanze und bringen rasch Pinsel hervor. Die Bildung des Oidium ist so streng an das Vorhandensein der Säure in der Milch gebunden, dass sich auf der gekochten Milch anfangs ganz normale Pinselpflanzen bilden, welche aber bald vom Oidium voll- ständig verdrängt werden, während die ungekochte Milch sofort Oidium und anfangs gar keine Pinselpflanzen hervorbringt. Wie gesagt, giebt es zahlreiche 02c^mm-Bildungen vom Penidllium ^ welche sich durch den Glanz, die Zerbrechlichkeit, Selbständigkeit der Glieder und Form und Länge derselben sowie durch die Dicke der Fä- den unterscheiden. Allen diesen Formen ist aber das Zerfallen in Coni- dien gemeinsam. Die Bildung dieser Oidium-¥ona%n ist von der Flüssigkeit abhän- gig, in welcher sie entstehen. Wir haben aber gesehen, dass in sehr dünnflüssigen, wenig nahrhaften Medien sich Hygrocrods-F?idie\i bilden, d. h. vegetative Fäden fast ohne Gliederung mit Reihen grosser Kerne. 1) Vergl. Max Schultze's Archiv f. mikrosk. Anatomie 1866. p. 73. Milchsäure und Reichthum an Stickstoff sind auch hier nothwendige Bedingungen.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21056596_0072.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)