Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel.

- Ernst Hallier

- Date:

- 1867

Licence: Public Domain Mark

Credit: Gährungserscheinungen : Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection : für Ärzte, Naturforscher, Landwirthe und Techniker / Mitgetheilt von Ernst Hallier ; mit einer Kupfertafel. Source: Wellcome Collection.

Provider: This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School.

82/132 (page 70)

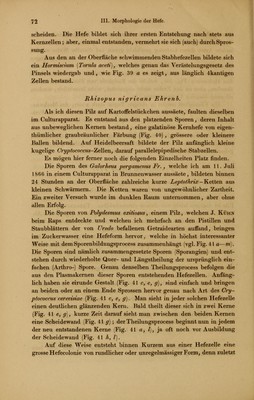

![bis man Genaueres über beide feststellen kann *). Besonders betrifft diese Verschiedenheit auch die Hefebildungen. Die grossen stacheligen Sporen des zu. Eurotium gehörigen ^5^. glau- cus entlassen ihre Kerne sehr langsam; daher dauert es mehre Tage, bevor eine zuckerhaltige Flüssigkeit durch diesen Pilz inGährung versetzt wird. Ganz anders Asp. microsporus. Hier tritt rasch jede Art vonGährung ein, daher wollen wir diesen Pilz als Beispiel heranziehen^). Säet man die Sporen auf ein dünnflüssiges Medium, so bilden sich an der Oberfläche sehr zarte Leptothrix-KeitQn, deren Glieder, wie auch die Schwärmer und Kernzellen, gradezu bei lOOOfacher Vergrösserung noch punctförmig erscheinen (Fig. 31). Ist die Flüssigkeit zuckerhaltig, so schwellen die Kernzellen zu zarter Cryptococctcs-Hefe an, aber die Form derselben ist eine ganz andere wie bei Penicillium. Die Zellen sind nicht kugelig, sondern breit lanzettlich, beiderseits ganz stumpf (Fig. 31). Die Vermehrungsweise ist genau so wie bei Cryptococcus cerevisiae. Es wäre nun wohl zweckmässig, den Namen Cryptococcus beizubehalten und diese Form nach dem Pilz zu benennen, von dem sie abstammt, so z. B. Cry- ptococcus Penicülii glauci, Cr, Aspergilli microspori u. s. w. und ebenso bei allen anderen Hefeformen. Die Sporen (Fig. 31 sp.) zeigen starke Anschwellung des Epispor's, bevor sie platzen, so dass der Kern als glänzende Kugel durch einen brei- ten Zwischenraum von der überaus zarten Membran getrennt ist. Das Platzen der Sporen beobachtet man hier leichter als bei Penicillium. Die Kernhefe ist sehr fein, sonst von der des Penicillitim ununterscheidbar. Leptothrix-Ketten und die ersten Hefezellen bilden sich binnen 12 Stun- den bei einer Temperatur von 8—12^ R.; bei höherer Temperatur natür- lich weit rascher. Auf gekochter Milch werden die Schwärmer von den Sporen entlas- sen und vermehren sich anfänglich massenhaft als Kernhefe. Die Milch wird bei 8—10^ R. in wenigen Stunden sauer und gerinnt stark. Die Sporen schwellen sehr stark an, erhalten milchartige, durchscheinende Beschaffenheit und keimen an der Oberfläche (Fig. 34). Das Product ihrer Keimung ist ein Oidium mit leierförmigen Zellen, welche sich durch Scheidewände in Doppelzellen verwandeln. Zuletzt entstehen lange Ket- ten kugeliger, brauner Conidien. Ich habe mehrfach gezeigt, dass dieses Oidium die Uebergangsstufe bildet zu einer Pilzform mit zusammengesetz- ten Sporen [Polydesmtcs s. Stemphylium ^]. Also auch hier spielt das Oidium 1) Vergl. meine Arbeit »Mykologische Untersuchungen«. Die Landwirthschaftl. Versuchsstationen 1866. Bd. 8. p. 411. 2) In meinem Buch über Parasiten am Menschen findet man diesen Pilz noch als Asp.glmicus beschrieben und einen Theil seiner Entwickelungsgeschichte geschildert. 3) Die Pflanzl. Parasiten; ferner Bot. Zeitung 1866. Nr. 21.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21056596_0082.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)