Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.

- Adanson, Michel, 1727-1806.

- Date:

- 1864

Licence: Public Domain Mark

Credit: Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes. Source: Wellcome Collection.

99/330 (page 79)

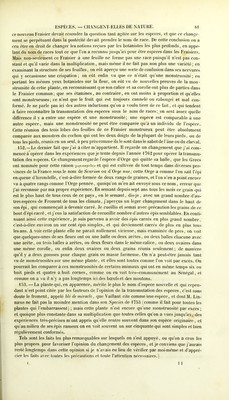

![n’ont encore pu parvenir à donner des règles sûres et inébranlables pour fixer des genres constants et invariables, c’est-à-dire des genres naturels; et ces genres naturels, s’il en existe, ne peuvent être tels que dans la méthode naturelle, en considérant toutes les parties de la plante, et non dans aucune des méthodes artificielles , qui se bornent à la considération de quelques-unes de ces parties. ILi. — De ces axiomes, fondés d’abord par Tournefort, parurent un grand nombre de genres qui furent augmentés peu à peu par ses successeurs; en voici la progression ; Tournefort, en 1694, en a établi 698 ] 1 Total 794 Plumier, 1703, en a ajouté 96 I 1 Boerhaave, 1710, 17 811 Vaillant, 1718, 30 841 Dillen. 1719, 67 908 Michel i, 1729, 27 935 Houston, 1733, 15 950 Petit, MM. de Jussieu, Nissole, Marchant, 950 Danti, Reneaume, Ruppius, Pontedera, Scheuzer, Buxbauin, Amman, M. Haller, Gmelin, M. Monti, Groiiovius, Mittchell, Catesbi, Kempfer, etc., en ont publié entre tous 50 1000 M. Linnæus, en 1738, jusqu’en 1759, 174 1174 145. —Les anciens connaissaient et décrivaient les espèces de plantes sous le nom de genres. Les modernes définissent une espèce de plantes, un amas de plusieurs individus qui se ressem- blent parfaitement, non pas en tout, mais dans les parties et qualités les plus essentielles, sans cependant faire attention aux différences causées dans ces individus, soit par le sexe , soit par des variétés accidentelles; c’est ainsi que plusieurs Choux, plusieurs Tulipes, qui sont des individus, forment l’espèce du Chou et l’espèce delà Tulipe, et que deux pieds de Chanvre, dont l’un est mâle et l’autre femelle, ne forment que deux individus de la même espèce, dif- férents seulement par le sexe, comme deux Tulipes, dont l’une est jaune et l’autre rouge, sont deux individus de la même espèce, qui ne diffèrent que comme variétés par la couleur de leur fleur, et qui se ressemblent parfaitement d’ailleurs dans toutes leurs autres parties. 146. — Ray regardait comme différence spécifique dans les plantes celles qui sont assez no- tables et fixes, qui ne sont pas dues à la culture, et que la culture ne change pas. Le moyen de s’en assurer est la propagation par les graines : car toutes les différences qui se rencontrent dans les plantes diverses , provenues d’une même espèce de graine , sont accidentelles et non spécifiques, et les différences qui ne proviennent pas de la même espèce de graines, doivent être regardées comme spécifiques. Ray ne suit pas toujours exactement cette règle. f 47. - Tournefort avoue qu’il s’embarrasse fort peu si les plantes qu’il cite, sont des espèces ou des variétés, pourvu qu’elles diffèrent par des qualités remarquables et sensibles, ce qui nous paraît suffisant et très-raisonnable. Cela revient à cette idée vraie, qu’il existe autant d’espèces qu’il y a de formes différentes de plantes, [pourvu que ces formes soient constantes , car l’inconstance les met au nombre des variétés ainsi que les monstruosités. ] 148. —Suivant M. Linnæus, Fund. Bot. n° 157, édit. 1740, les espèces de plantes sont na- turelles et constantes, parce que leur propagation, soit par graines, soit par bourgeons, n’est qu’une continuation de la même espèce de plante; car qu’une graine ou un bourgeon soient mis en terre, ils produiront chacun une plante semblable à la mère, dont ils ne sont qu’une continuation. De là on a conclu que les individus meurent, mais que l’espèce ne meurt pas, [ mais le même M. Linnæus commence à en douter et même à croire à la production de nou- velles espèces dès l’année 1744, à l’occasion de la plante qu’il appelle Pélorie et à ce sujet il rapporte pour preuve de ce changement huit exemples dont il y en a seulement trois de re- marquables. ] 149. —Les premiers exemples et les plus anciens se trouvent dans les Mémoires de l’Acade- mie pourl’année 1719, où l’historien de l’Académie dit, page 57 ; « Au mois de juillet 1715 , « M. Marchant aperçut dans son jardin une plante qu’il ne connaissait pas et qui s’éleva jus- « qu’à cinq ou six pouces. Elle subsista jusqu’à la fin de décembre, où elle se dessécha et « périt. Il crut ne la pouvoir rapporter qu’au genre de la Mercuriale; et comme elle était « toute nouvelle, et n’avait point encore été décrite par les auteurs, il la nomma Merourialü « foliis capillaceis. « L’année suivante , 1716, au mois d’avril, dans le même endroit où avaitété cette piaule, « il en vit paraître six autres, dont quatre étaient semblables à l’ancienne, et fieux autres](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24863890_0099.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)