Beiträge zur allgemeinen Stammesgeschichte der Wirbelthiere / von C. Hasse.

- Hasse, C. (Carl), 1841-1922.

- Date:

- 1883

Licence: Public Domain Mark

Credit: Beiträge zur allgemeinen Stammesgeschichte der Wirbelthiere / von C. Hasse. Source: Wellcome Collection.

Provider: This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England.

9/30 (page 5)

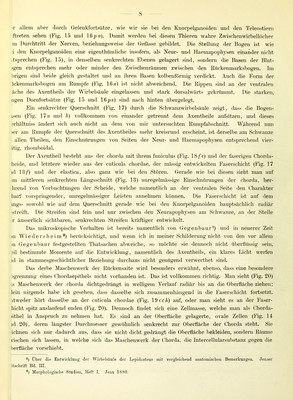

![0 Strecke (Fig. 7) unter der cuticula chordae fortlaufen, um dann erst zu durchbohren.1) Ferner zeigte sich ganz deutlich das Abbiegen der Fortsätze aus dem radiären in den concentrischen Yerlau: (Fig. 6). Somit wird die Faserschicht durch die protoplasmatischen, wie im Knorpel mittelst eine] Kittsubstanz gleichmässig mit einander verbundenen Fortsätze des Chordaepithels gebildet, welche all- mählich an Länge, beziehungsweise an Stärke zunehmen. Es ist, wie bereits erwähnt, genau dasselbe Verhalten wie zwischen den Sharpeyschen Fasern und der Grundsubstanz des Zahnbeins, nur mit dem Unterschiede, dass in der Kittsubstanz der Faserschicht der Chordascheide keine homogene Ver- kalkung stattfindet. Das ist erst bei höheren Thierformen der Fall. Der Bau der Wirbelsäule in späteren Entwicklungsstadien und im erwachsenen Alter ist so häufig Gegenstand der Beschreibung gewesen, und in der neuesten Zeit namentlich auch unter Be- rücksichtigung der einschlägigen Literatur von Götte2) so eingehend beschrieben worden, dass ich mich ziemlich kurz fassen kann. Ich habe dabei ausser Acipenser sturio und oxyrhynchus auch Poly- odon spatula untersucht, allem weder in mikro- noch in makroskopischer Beziehung irgend welche erheblichen Unterschiede gefunden. Ich will die Verhältnisse bei Acipenser sturio der Beschreibung zu Grunde legen. Die Rückensaite mit dem funiculus chordae (Fig. 8 fc) und dem Chordaepithel ist nur insoweit zu berücksichtigen, als auf dem Längsschnitt (Fig. 9) schwache Einschnürungen erscheinen. Dieselben sind kaum angedeutet und unregelmässig, durchaus nicht wie sonst gewöhnlich den Bogenbasen ent- sprechend, ein Beweis, dass der Einfluss dieser skeletogenen Elemente auf die chorda geringer ist, wie bei anderen Thierabtheilungen. Es kann das nicht überraschen, da wir ja gesehen haben, dass die Chorda- scheide ein Produkt der Rückensaite ist und somit dem concentrischen Wachsthum der Bogen durch ein excentrisches Wachsthum der Elemente der Rückensaite ein gewisses Gegengewicht erwächst. Die ungemein zarte cuticula chordae, die Faserschicht, und die namentlich unter den Bogen- basen zerrissene elastica zeigen, abgesehen von der Dicke, keine Unterschiede von dem Verhalten in früheren Zeiträumen. Nur ist Hand in Hand mit der vorschreitenden Entwicklung der Bogen- knorpel der skeletogenen Schicht im vorderen Theile der Wirbelsäule die Faserschicht dünner, als hinten, ein Umstand, auf welchen ich am Schlüsse der Abhandlung noch besonders zu sprechen kommen werde (Fig. 10 und 11). Am Schwänze (Fig. 8 und 12) sind die knorpeligen oberen und unteren Bogenstücke vollkommen von einander getrennt, oder richtiger nur durch den bindegewebigen, aussen um die Chordascheide lagernden Antheil der skeletogenen Schicht mit einander verbunden, am vordersten Rumpftheile findet jedoch seitlich eine direkte Verschmelzung, dorsal und ventral dagegen eine indirekte Vereinigung statt. Dorsal geschieht eine solche durch Vermittlung eines dicken Bindegewebes, ventral dagegen durch Hülfe von Bindegewebe und Knorpel (Fig. 11), von welch letzterem wir wohl anzunehmen haben, dass derselbe in der skeletogenen Schicht an Ort und Stelle selbständig entstanden ist. Die Vereinigung der Bogen findet, wie man namentlich durch Vergleichung der vorderen und hinteren Rumpfabschnitte deutlich sehen kann, hauptsächlich durch das Auswachsen der knorpeligen unteren Bogentheile statt, und zwar vorzugsweise der Haemapophysen (Fig. 10, 12, 13/0, welche (Fig. 10 ao) den bekannten Canal für die aorta bilden, während die seitlich gestellten Haemapophysenenden (Fig. 14) als Träger der wie bei den übrigen Thieren zwischen den Muskelsegmenten selbständig 0 Die Verdickung des Chordaepithels mag zum Theil wohl auf diesen Verlauf der Fortsätze in der Fläche desselben zurückzuführen sein.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22413340_0011.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)